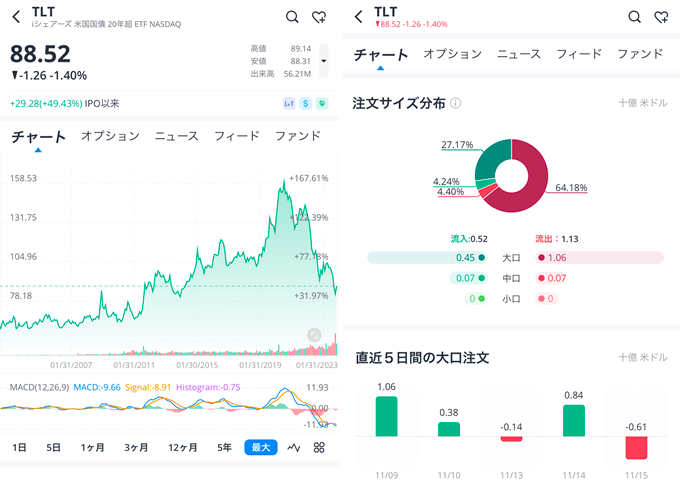

この記事では、米国長期債券ETFであるTLT(iシェアーズ米国債20年超ETF)を徹底特集。TLTの概要から配当利回り、値動きまで詳しく解説しています。

また、TLTの取り扱いがある証券会社も解説しているので、銘柄選び、証券会社選びの参考としてご活用ください。

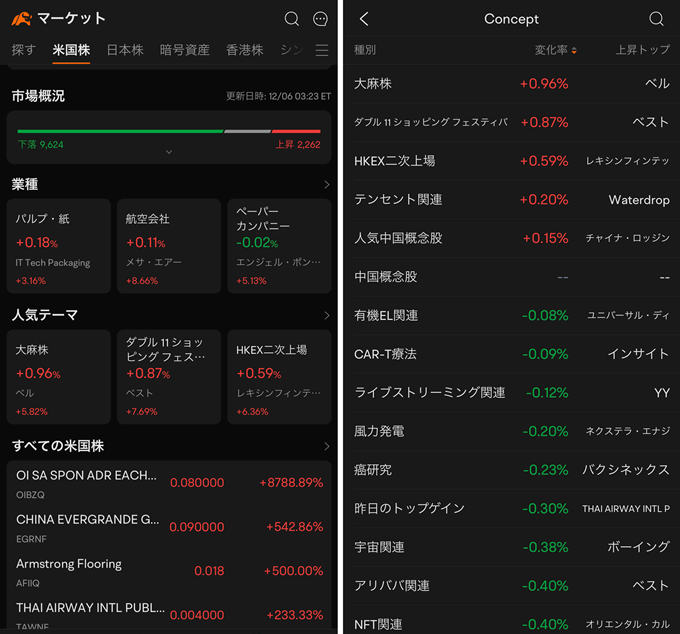

スマホで米国株に投資するならmoomoo証券!

スマホで米国株に投資するならmoomoo証券のアプリにご注目ください。

moomoo証券のアプリは情報量が桁違いです。米国流の歩み値表示や約定分析、出来高、機関投資家の持ち株比率までスマホ1つで簡単にチェックが可能。

最新のマーケット情報も豊富です。調査部が独自に選別した旬のテーマと関連情報を無料で閲覧することができます。アプリダウンロードは無料、iPhoneかAndroidのスマホがあれば各アプリストアからダウンロードできます。

詳しくは別記事でも解説しているので気になる方はぜひご一読を。

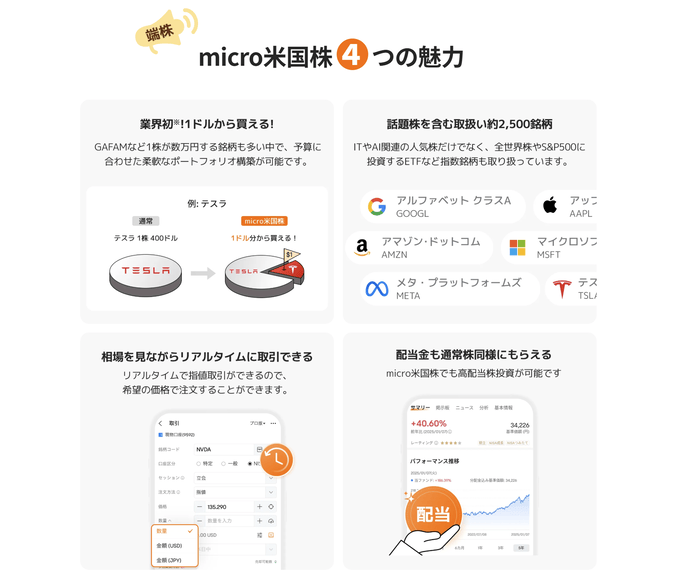

moomoo証券では、米国株が「0.0001株」から購入できる「micro米国株」というサービスが利用可能です!

購入に必要な資金は1ドルから。銘柄は話題のAI関連、ITセクターの他、全世界株式やS&P500を対象としたETFまで約2,500銘柄です。

注文方法も簡単で相場を見ながらリアルタイムでの指値取引に対応。配当金も通常銘柄と同じようにもらえます。より少額から取引できるため、資金に合わせて柔軟なポートフォリオの構築が可能。

このようなサービスを提供しているのは国内の大手ネット証券ではmooomoo証券だけなので、気になる方はぜひチェックしてみてください!

※主要ネット証券 口座数上位5社:三菱UFJ eスマート証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、取扱1,000銘柄以上の条件で比較(moomoo証券調べ 2025年1月24日時点)

TLT(iシェアーズ米国債20年超ETF)

| 運用会社 | BlackRock | 国籍 | 米国 |

|---|---|---|---|

| カテゴリ | ETF | 市場 | NASDAQ |

| 設定日 | 2002年7月22日 | ベンチマーク | バークレイズ・キャピタル米国国債(20年超)インデックス |

| 配当月 | 毎月 | 経費率 | 0.15% |

TLTは長期の米国債券20年超に投資するETF(上場投資信託)です。運用会社は米国ETFで有名なブラックロック社。同社の人気シリーズ「iシェアーズ」の長期債券ETFとして運用されています。

設定日は2002年、運用から20年ほど経過している米国ETFで純資産額は約3兆円以上にも上ります。米国長期国債ETFのなかでもトップクラスの純資産額がある銘柄です。

ベンチマークインデックスはバークレイズ・キャピタル米国国債(20年超)インデックス。残存期間20年以上の米ドル建て債券で99.99%が構成されています。

経費率は0.15%と短期国債ETF(AGG、BND)の0.04%と比べれば高めですが、100万円の運用でも年1,500円程度の経費です。

分配金(配当)は毎月支払われ、平均で年2.5~3%程度の利回りがあります。TLTは米国の長期国債ETFの代表的な銘柄の1つです。

TLTの特徴と注目ポイント

長期債券らしい値動きで、ポートフォリオのリスク分散に活用できる

純資産規模が大きく流動性が高い=売買がしやすい

安定した利回りで毎月分配金がもらえる

インカムゲインだけでなくキャピタルゲイン(値上がり益)も同時に狙える

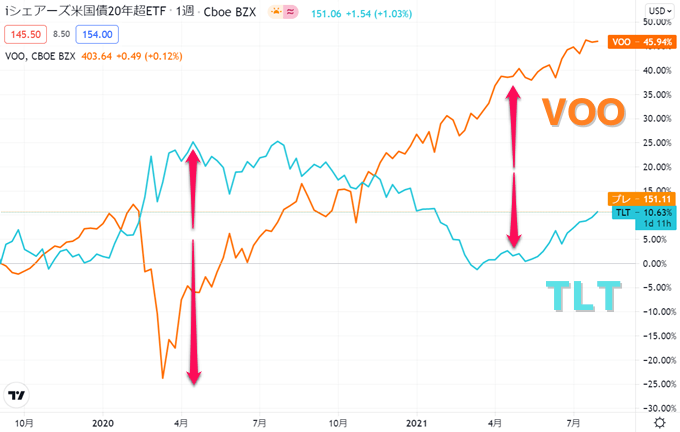

TLTの値動きを比較

上記はTLTとVOO(S&P500連動ETF)の値動きを比較したものです。

TLTは米長期債のみで構成された銘柄ですが、見事にS&P500と逆相関を示しています。2020年3月のコロナッショク時はVOOがマイナス35%の下落を記録しました。

一方、TLTは25%近い上昇を記録。2008年のリーマンショック時も同じように株式相場の下落と逆相関の動きをしています。

TLTはポートフォリオのリスクヘッジに有用

一般的に、残存期間の短い国債は値動きが安定し利回りが低く、逆に長期国債は値動きが荒く利回りが高いという特徴があります。

短期国債を主な構成銘柄とするAGGの過去3年の標準偏差(中央値からの乖離率)が約6%なのに対して、TLTの標準偏差は約17%です。同じ債券ETFでもTLTは3倍近い値動きをすることになります。

株式市場が暴落するような局面ではTLTが大きく値上がりするため、株式ポートフォリオのリスク分散には最適な銘柄です。

逆に、株式市場と相関が低く、よりボラティリティの低い値動きをする銘柄であればAGGやBNDがおすすめ。別記事で解説しているので気になる方はご一読ください。

次は、TLTの資産構成、配当実績、リターンをみていきます。

TLTの資産構成

TLTはほぼすべてが米国財務省証券(米国債)で構成されています。残存期間は20年超となっており、信用格付けはAA以上です。

債券ETFの銘柄によっては、信用格付けの低い社債やその他債券を組み込んでいるものもありますが、TLTは純粋に米国長期国債に投資する銘柄になります。

※引用:BlackRock公式サイト

TLTの配当実績、利回り

| 権利落ち日 | 権利確定日 | 分配金単価 |

|---|---|---|

| 2025年6月2日 | 2025年6月2日 | 0.319532ドル |

| 2025年5月1日 | 2025年5月1日 | 0.327612ドル |

| 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 0.325582ドル |

| 2025年3月3日 | 2025年3月3日 | 0.289817ドル |

| 2025年2月3日 | 2025年2月3日 | 0.312282ドル |

| 2024年12月18日 | 2024年12月18日 | 0.351032ドル |

| 2024年12月2日 | 2024年12月2日 | 0.325021ドル |

| 2024年11月1日 | 2024年11月1日 | 0.310541ドル |

| 2024年10月1日 | 2024年10月1日 | 0.315755ドル |

| 2024年9月3日 | 2024年9月3日 | 0.312782ドル |

| 2024年8月1日 | 2024年8月1日 | 0.314856ドル |

| 2024年7月1日 | 2024年7月1日 | 0.291104ドル |

| 2024年6月3日 | 2024年6月3日 | 0.308295ドル |

| 2024年5月1日 | 2024年5月2日 | 0.307743ドル |

| 2024年4月1日 | 2024年4月2日 | 0.312425ドル |

| 2024年3月1日 | 2024年3月4日 | 0.295234ドル |

| 2024年2月1日 | 2024年2月2日 | 0.310122ドル |

| 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.310534ドル |

| 2023年12月1日 | 2023年12月4日 | 0.288920ドル |

| 2023年11月1日 | 2023年11月2日 | 0.286291ドル |

| 2023年10月2日 | 2023年10月3日 | 0.288579ドル |

| 2023年9月1日 | 2023年9月5日 | 0.288579ドル |

| 2023年8月1日 | 2023年8月2日 | 0.275282ドル |

| 2023年7月3日 | 2023年7月5日 | 0.277716ドル |

| 2023年6月1日 | 2023年6月2日 | 0.273047ドル |

| 2023年5月1日 | 2023年5月2日 | 0.267995ドル |

| 2023年4月3日 | 2023年4月4日 | 0.268755ドル |

| 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 0.249766ドル |

| 2023年2月1日 | 2023年2月2日 | 0.275496ドル |

| 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.261059ドル |

| 2022年12月1日 | 2022年12月2日 | 0.244243ドル |

| 2022年11月1日 | 2022年11月2日 | 0.216055ドル |

| 2022年10月3日 | 2022年10月4日 | 0.244114ドル |

| 2022年9月1日 | 2022年9月2日 | 0.236135ドル |

| 2022年8月1日 | 2022年8月2日 | 0.213043ドル |

| 2022年7月1日 | 2022年7月5日 | 0.226939ドル |

| 2022年6月1日 | 2022年6月2日 | 0.207438ドル |

| 2022年5月2日 | 2022年5月3日 | 0.203130ドル |

| 2022年4月1日 | 2022年4月4日 | 0.201727ドル |

| 2022年3月1日 | 2022年3月2日 | 0.184723ドル |

| 2022年2月1日 | 2022年2月2日 | 0.198134ドル |

| 2021年12月16日 | 2021年12月17日 | 0.167606ドル |

| 2021年12月1日 | 2021年12月2日 | 0.184159ドル |

| 2021年11月1日 | 2021年11月2日 | 0.188215ドル |

| 2021年10月1日 | 2021年10月7日 | 0.183085ドル |

| 2021年9月1日 | 2021年9月2日 | 0.189348ドル |

| 2021年8月2日 | 2021年8月3日 | 0.181723ドル |

| 2021年7月1日 | 2021年7月2日 | 0.187502ドル |

| 2021年6月1日 | 2021年6月2日 | 0.199272ドル |

| 2021年5月3日 | 2021年5月4日 | 0.203071ドル |

| 2021年4月1日 | 2021年4月5日 | 0.185064ドル |

上記は分配金単価の一覧です。

年によって多少の上下はありますが、総合的な利回りとしては年平均2.5~3.0%前後です。

利回りは取得時の債券価格によって変動するため、債券価格が上昇すれば利回りは低く、逆に債券価格が下落すれば利回りは上昇します。

また、株式市場がリスクオンになれば株式が買われ、債券が売られるため利回りは上昇。リスクオフになれば、株式が売られ債券が買われるため利回りは低下となるのが一般的な傾向です。

地政学リスクが高まっているような局面ではTLTなどの債券ETFが強みを発揮するため、ポートフォリオに組み込むのも1つの戦略です。

TLTのトータルリターンは?

TLTは運用から20年ほど経過しているETFですが、設定年来からのリターンは数パーセント程度のプラスです。

債券ETFは安定した値動きが特徴ですが、TLTは比較的値動きの大きい銘柄です。

年間で2.5~3%前後の分配金をもらいつつ、値上がり益も若干ながらに狙えるのがTLTの特徴です。次は、TLTを取り扱いしている証券会社を解説してきます。証券会社選びの参考にしてみてください。

TLTの取り扱いがある国内業者を解説

| 業者名 | 対応取引 | 取引手数料 | 特徴 | 公式 |

|---|---|---|---|---|

![[SBI証券]](/img/logo/sbisec.png) SBI証券 SBI証券 | 現物 | 0.495% | 老舗の大手ネット証券 IPOからマイナーまで豊富な取扱銘柄 | |

![[楽天証券]](/img/logo/rakuten.png) 楽天証券 楽天証券 | 現物 | 0.495% | 独自のお得なサービス多数 楽天銀行との連携で優遇金利 | |

![[マネックス証券]](/img/logo/monex.png) マネックス証券 マネックス証券 | 現物 | 0.495% | 決算速報サービスが便利 手数料もリーズナブルでお得 | |

![[IG証券]](/img/logo/ig.png) IG証券 IG証券 | CFD | 2.2セント/1株 | 収益ベースでCFD世界No.1(※) 取扱銘柄数でも国内トップクラス | |

![[moomoo証券]](/img/logo/moomoosec.png) moomoo証券 moomoo証券 | 現物 | 0.132%(※) | 米国株式/ETF約7,000銘柄に対応 TLTなど300銘柄以上が24時間取引対応 | |

![[Webull証券]](/img/logo/webull-logo.jpg) Webull証券 Webull証券 | 現物 | 0.20% | 米国株式約7,000銘柄 Level2の板情報と気配値 |

※楽天証券の米国株式取引手数料は約定代金に応じて手数料がかかります。

※SBI証券の取引手数料(インターネットコース)は約定代金が2.02米ドル以下で最低手数料0米ドル、上限手数料が20ドル(税込22ドル)となります。コースによって手数料が変わるため詳しくは公式サイトをご確認ください。

※IGグループの財務情報より(2022年10月時点、FXを除いた収益ベース)

※moomoo証券はベーシックコースの取引手数料を掲載(税込)約定代金8.3米ドル以下の場合は取引手数料が0円です。

※Webull証券の取引手数料は税抜きを掲載。

TLTを現物で購入するなら「DMM 株」にご注目ください。DMM 株は「米国株式の取引手数料が無料」の証券会社です。

大手ネット証券では米国株式の約定金額に応じて取引手数料が発生かかります。また、日本円で決済する場合は両替手数料も発生します。

この点、DMM 株では約定金額にかかわらず取引手数料はかかりません。両替手数料は1ドルあたり25銭かかりますが、これは他の証券会社も同じです。

以前までは取扱銘柄が少なかったのがネックでしたが、ここ最近で銘柄数が大幅に増加。TLTの取り扱いもあるのでぜひチェックしてみてください!

マネックス証券

マネックス証券も米国株式に力を入れている証券会社でTLTの現物取引に対応しています。

米国株式は5,000銘柄以上に対応。中国株式を合わせれば6000銘柄以上の海外株式が取引できます。

また、米国株式はプレ・アフターマーケットの時間外取引に対応しており、最大12時間の取引時間に対応。買付時の為替手数料も無料です。

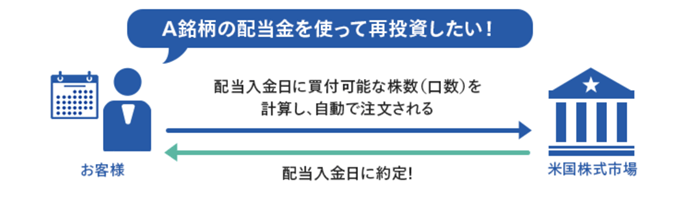

米国株やETFは定期買付サービスも利用可能です。あらかじめ購入金額や株数を設定しておくだけで、毎月自動的に買付をしてくれるサービスです。配当金が支払われた際に買付をする「配当金再投資」と所定日に買付を行う「毎月買付」の2種類が選択できます。

SBI証券や楽天証券と比べれば知名度は低いですが、TLTに投資するならマネックス証券も要チェック!

松井証券

TLTのような米国ETFや米国株に現物投資するなら松井証券にご注目を。創業から100年以上の歴史を持つ松井証券ではブランドイメージを刷新。

米国株の現物取引サービスの提供を開始し、TLTを始めとした米国ETFも多彩に取り扱いしています。取引手数料は業界最安水準、他社では有料で提供される米株のリアルタイムチャートも無料です。

これまで長年に渡ってサービスを提供してきた老舗証券会社としての実績と信頼は折り紙付きです。安心してTLTに長期投資されたい方は松井証券をぜひチェックしてみてください!

DMM 株

上記でも少し解説しましたが米国株式、ETFに投資するなら注目したいのがDMM 株です。DMM 株はネット証券会社のなかでも貴重な「米国株式の取引手数料が0円」の証券会社です。

TLTなどの債券ETFや米国個別株式はどれだけ取引しても取引手数料がかかりません。別途、為替手数料として1ドルあたり25銭が発生しますが、SBI証券や楽天証券でも為替手数料は発生します。

取引コストを抑えるならDMM 株はおすすめの証券会社です。取扱銘柄の数はSBI証券や楽天証券に軍配が上がりますが、TLTを始めとした米国ETFも多彩に取り扱いしています。

もし、自分が取引したい銘柄がない場合でも直接リクエストを出すことが可能です。取扱銘柄は随時、増えているので取引したい銘柄があるか公式サイトをぜひチェックしてみてください!

SBI証券

大手ネット証券会社として長年に渡って金融サービスを提供してきたSBI証券でもTLTの現物取引に対応しています。

国内のネット証券会社といえばSBI証券といっても過言ではないほど、知名度・実績ともに折り紙つきの証券会社です。

SBI証券は大手ならではの充実したサービスが特徴。米国株式は6,000銘柄を取り揃え、円貨決済・外貨決済にも対応しています。

約定金額×0.495%(税込)の取引手数料はかかりますが、大手証券会社で安心して債券投資をしたいという方はSBI証券がおすすめ。

取引ツールにも注力しており高機能なPC版ツールとスマホアプリが利用できます。その他にも米国貸株サービスや外貨入出金サービスなど大手ならではのサービスが大きな魅力です。

楽天証券

ここ数年で急速に口座開設数を伸ばしてきているのが楽天証券です。

楽天証券もSBI証券と同様、多彩な金融商品を取り扱いしており、TLTやAGG、BNDなど各種債券ETFおよび米国株式の現物取引が可能。

楽天証券の特徴は「時期に応じて開催されるお得なキャンペーンがある」という点。米国株式の取引手数料がキャッシュバックされるものや、楽天ポイントのプレゼントなど多彩なキャンペーンが随時、開催されています。

また、楽天証券ならではの楽天経済圏が利用できるのも注目ポイントです。楽天銀行との連携で振込手数料が無料になるマネーブリッジや楽天カード決済で投資信託の積立投資など普段から楽天経済圏を利用されている方には最適です。

「どうせ開設するならお得なキャンペーンを適用させたい」「楽天カード、楽天銀行を使っている」という方は楽天証券をチェックしてみてください。

IG証券

IG証券はTLTをはじめとした債券、米国株、商品、株価指数など多彩なCFD銘柄を取り扱っている証券会社です。

親会社のIGグループは全世界30万人以上の顧客を抱えるグローバルプロバイダー、その日本法人がIG証券です。

IG証券では、約17,000種類以上のCFD銘柄に対応しており、債券からコモディティ、外国為替まで国内随一のラインナップを取り揃えています。

TLTの取引方法はCFD取引のみですが、「ポートフォリオのリスクヘッジにCFD取引を活用したい」という方にはIG証券もおすすめ。

ウィブル証券は世界基準のスマホ証券として新しくサービスを開始した証券会社です。米国株式・ETFは約7,000銘柄に対応。債券の関連株式やETFも多数取り揃えています。

特に、注目なのは「業界最安水準の取引手数料」です。ウィブル証券では、米国株式および海外ETFの現物取引にかかる取引手数料が【約定金額×0.20%(税抜)】です。

大手ネット証券のおよそ半分の取引手数料で米国株式が売買できるのは非常に魅力的ではないでしょうか。そして、スマホ証券というだけあってスマホアプリも高機能です。

一般的な株式アプリでは見れないような独自情報が盛りだくさん。24時間スマホから注文が可能、16時間のリアルタイム取引にも対応しています。

「スマホで気軽に債券銘柄に投資したい」「コストはできるだけ抑えたい」という方はウィブル証券をぜひチェックしてみてくださいね!

moomoo証券

moomoo証券