この記事では、インターネット関連の米国株式に注目したレバレッジETF「WEBL」を徹底特集!WEBLの概要、パフォーマンス、証券会社まで詳しく解説しています。

ハイテク関連のレバレッジETFに投資を検討されている方は銘柄選び、証券会社選びの参考にご活用ください。

IG証券は国内のネット証券でもトップクラスの取扱銘柄数を誇る証券会社です。

17,000種類以上のCFD銘柄に対応しており、WEBLはもちろん、同じハイテク関連のレバレッジETFであるTECL、半導体セクターのSOXLなどレバレッジETFを豊富に取り揃えています。

CFD取引は買い・売りの両方ができる点が大きなメリットです。下落局面でも積極的に利益を狙ったり、現物で保有している銘柄のリスクヘッジに活用したりとトレードの幅を大きく広げてくれます。

資金効率を飛躍的に高めてWEBLに投資されたい方はIG証券が要チェック!

※IGグループの財務情報より(2022年10月時点、FXを除いた収益ベース)

※WEBLのCFD取引は証拠金維持率が25%(レバレッジ4倍、1,000ロットまで)に変更されています。証拠金維持率は相場状況に応じて随時変更されます。

WEBLについて

WEBL(ディレクション・デイリー ダウジョーンズ インターネットブル3倍ETF)は米ディレクション社が運用するハイテク銘柄に特化したレバレッジETFです。

ディレクション社はSPXL(S&P500の3倍レバレッジETF)やSOXL(半導体セクターの3倍レバレッジETF)で人気の投資運用会社。

数多くのブル型、ベア型のレバレッジETFを運用しており、運用総資産額は150億ドル(約2兆円)にものぼります。その中でも次世代のインターネット業界を牽引するであろう銘柄がWEBLには組み込まれています。

WEBLの概要

| 運用会社 | Direxion Investments | 国籍 | 米国ETF |

|---|---|---|---|

| カテゴリ | レバレッジETF | 市場 | NYSE ARCA |

| 設定日 | 2019年7月11日 | ベンチマーク | ダウ・ジョーンズ・インターネット・コンポジット指数(DJINETT) |

| 決算 | 四半期 | 経費率 | 0.95% |

WEBLのベンチマークインデックスはダウ・ジョーンズ・インターネット・コンポジット指数(DJINETT)です。

同指数は売上高の50%以上がネット事業からの企業が対象であり、上位の構成銘柄には米国を代表するIT企業が名を連ねています。

WEBLはこのDJINETTの日々の変動に対して±300%の運用成果を目標に運用されているレバレッジETFです。

WEBLの構成銘柄比率(2024年8月30日時点)

| ティッカー | 企業名 | 構成比率 |

|---|---|---|

| ABNB | エアビー・アンド・ビー | 2.48% |

| AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 0.73% |

| GOOGL | アルファベット(クラスA) | 3.33% |

| GOOG | アルファベット | 2.8% |

| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 6.49% |

| ANET | アリスタネットワークス | 3.53% |

| TEAM | アトラシアン | 1.51% |

| BKNG | ブッキング・ホールディングス | 3.19% |

| BOX | ボックス | 0.25% |

| CVNA | CARVANA CO | 0.84% |

| CIEN | シエナ | 0.42% |

| CSCO | シスコシステムズ | 3.47% |

| NET | クラウドフレア | 1.19% |

| CFLT | コンフルエント | 0.3% |

| DDOG | データドッグ | 1.54% |

| DOCU | ドキュサイン | 0.64% |

| DASH | ドアダッシュ | 1.82% |

| DKNG | ドラフト・キングズ | 0.84% |

| DBX | ドロップボックス | 0.3% |

| EBAY | イーベイ | 1.53% |

| GDDY | ゴーダディ | 1.3% |

| HUBS | HUBSPOT INC | 1.4% |

| JNPR | ジュニパーネットワークス | 0.59% |

| MARA | MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN | 0.24% |

| META | メタ・プラットフォームズ | 7.03% |

| NFLX | ネットフリックス | 4.81% |

| NTNX | ニュータニックス | 0.74% |

| OKTA | オクタ | 0.6% |

| PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | 0.46% |

| PYPL | ペイパル・ホールディングス | 3.41% |

| PINS | ピンタレスト | 0.97% |

| RBLX | ロブロックス | 1.01% |

| CRM | セールスフォース | 3.68% |

| SMAR | スマートシート | 0.29% |

| SNAP | スナップ | 0.44% |

| SNOW | スノーフレイク | 1.91% |

| TDOC | テラドック | 0.06% |

| VEEV | ヴィーバ・システムズ | 1.67% |

| WDAY | ワークデイ | 2.4% |

| ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 0.93% |

| ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | 0.14% |

WEBLの特徴は「GAFAMのうち、アマゾン・メタ(旧フェイスブック)・グーグルに比重が置かれている」という点です。

同じディレクション社が運用しているハイテク関連の「TECL」では、アップルとマイクロソフトが高い構成比率(2銘柄だけで40%近い)となっています。

上手く棲み分けがなされているので、GAFAMのうちアマゾン・フェイスブック・グーグルに投資したい方はWEBLがおすすめです。その他では、シスコシステムズやネットフリックス、セールスフォースなども高い構成比率となっています。

また、特徴的なのがセクター別の構成比率です。

WEBLのカテゴリー別構成比率

| カテゴリー | 構成比率 |

|---|---|

| Interactive Media & Services インタラクティブメディア&サービス | 22.22% |

| Application Software アプリケーション・ソフトウェア | 19.54% |

| Broadline Retail ブロードライン・リテール | 12.00% |

| Internet Services & Infrastructure インターネットサービス・インフラ | 8.16% |

| Communications Equipment 通信機器 | 10.70% |

| Movies & Entertainment 映画・エンタテインメント | 6.47% |

| Transaction & Payment Processing Services トランザクション、支払いサービス | 3.74% |

| Health Care Technology ヘルスケア・テクノロジー | 2.25% |

| Hotels, Resorts & Cruise Lines ホテル、リゾート、クルーズライン | 8.92% |

| Restaurants レストラン | 2.15% |

| Casinos & Gaming カジノ&ゲーム | 1.31% |

| Automotive Retail 自動車 | 0.99% |

WEBLでは、インタラクティブメディア&サービスとアプリケーション・ソフトウェアのカテゴリーで全体の半分近くを占めます。

TECLはソフトウェアとハードウェアに比重が置かれているのに対して、WEBLはスナップなどのSNS系、オクタやズームといったSaaS企業が組み込まれているのが特徴です。

特に、スナップは日本ではまだ知名度がそれほど高くありませんが、米国の若年層を中心に絶大な人気を誇るSNSです。AR機能(拡張現実)に強みを持っており、独自のサービスが評価されています。

また、革新的なID管理システムで注目されているグロース銘柄のオクタなど、より新しいITサービスを提供している米国企業がWEBLには組み込まれています。

「アップル&マイクロソフト+ソフト/ハードウェア企業」に投資するならTECL、「アマゾン&メタ&グーグル+SNS/SaaS関連企業」に投資するならWEBLが最適ですね。

【最新版】TECLの概要、構成銘柄、パフォーマンスを徹底解説!

WEBLと人気米国ETFのパフォーマンス比較

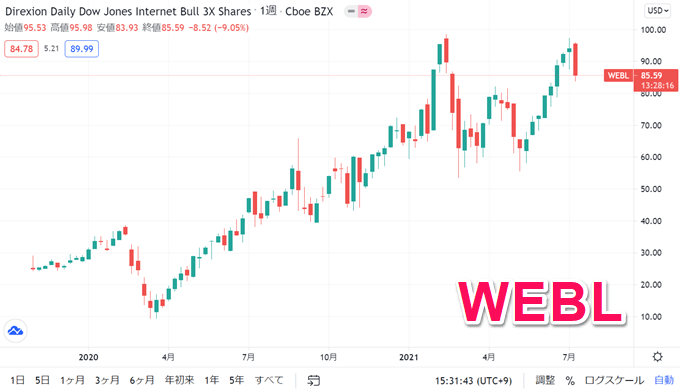

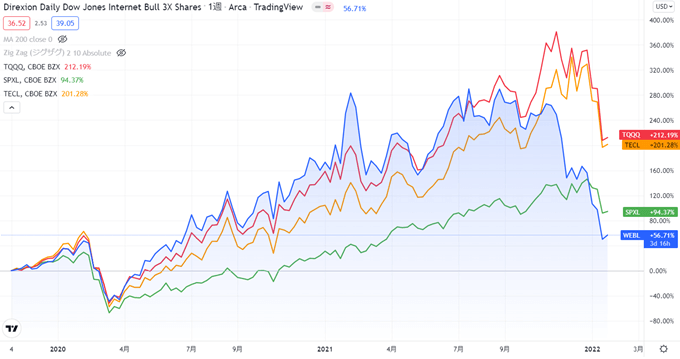

上記はWEBLの週足チャートです。

2020年3月のコロナショック以降、右肩上がりを続け最高値で98.52ドルを付けています。その後、2021年末から米国でインフレ加速に対応するため、政策金利の利上げが始まりました。

その結果、ハイテクグロースを中心に売りが広がりITセクターは大きく下落。この流れを受けてWEBLも株価を大きく下げました。米国の消費者物価指数は記録的な水準で高止まりしており、2023年も政策金利の段階的な引き上げが実施されました。

この影響を大きく受けるのがWEBLの構成銘柄です。

上記はWEBLと他のレバレッジETFの値動きを比較した画像です。

WEBLは構成銘柄の特徴から他のレバレッジETFと比較しても値動きが荒くボラティリティの高い銘柄です。現物で長期保有する場合は値動きに翻弄されず、保有し続けるメンタルが必須です。

一方、CFD取引のようにレバレッジをかけて短期間で売買差益を狙う場合は良いボラティリティを提供してくれます。

現状では、ハイテクグロース銘柄にとって向かい風といえる相場状況ですが、流れはいずれ変わります。長期保有なら長い目で見て値上がりをじっくり待つこと、短期スパンであれば米株式市場や金利動向をチェックしてWEBLの高いボラティリティを狙うのがおすすめ。

WEBLの取引方法、取り扱いのある証券会社を解説!

WEBLに投資する方法としては主に現物取引、CFD取引の2種類があります。

現物取引であればDMM 株、SBI証券、楽天証券、マネックス証券にて取り扱いがあります。

WEBLのボラティリティを狙うならCFD取引

CFD取引とは、差金決済取引のことで現物をやり取りせず売買差益のみをやり取りする方法です。

現物ではWEBLの株価が上昇して初めて利益が出ますが、CFD取引では売りからも取引に入れるため上昇・下落のどちらでも売買差益を狙うことが可能です。

また、現物でWEBLを保有している場合、下落局面でCFDでWEBLの売りポジションを保有すれば一時的なリスクヘッジにも活用可能。取引の幅を大きく広げられます。

WEBLのCFD取引であれば、IG証券が対応しています。

以下では、WEBLの取り扱いがある各社の簡単な解説をしているので、気になる証券会社があればチェックしてみてください!

WEBLの取り扱いがある国内業者を解説!

IG証券

WEBLのCFD取引に対応している貴重な証券会社がIG証券です。IG証券はイギリスのロンドンに本社を構え、全世界で30万人もの顧客を抱えるIGグループの日本法人。

IGグループはFTSE250種株価指数にも採用されている優良企業。50年以上に渡ってグローバルに金融サービスを提供してきたCFD取引のリーディングカンパニーです。

IG証券の特徴はWEBLなどの各種レバレッジETF、米国個別株、株価指数、商品、債券まで対応しているという点。多くの証券会社ではマイナーな銘柄ほど流動性が提供できないため、取り扱いがありません。

この点、IGグループは創業50年以上の歴史を持ち、全世界で金融サービスを提供してきた信頼と実績があります。この実績から国内の証券会社では取り扱いのないような銘柄もIG証券の口座1つで取引が可能。

取り扱い銘柄数は17,000種類以上です。取扱銘柄数に関して、国内の証券会社でIG証券の右にでる会社はありません。その時々でボラティリティが高まっている銘柄を取引するならIG証券が最適です。

DMM 株

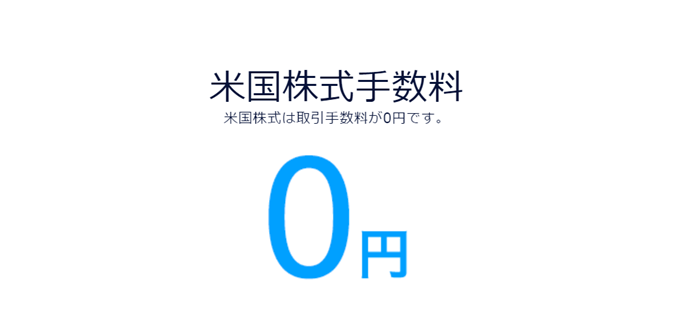

DMM 株もWEBLの現物取引に対応した証券会社の1つです。DMM 株の特徴は「米国株式・ETFの取引手数料が0円」という点。

SBI証券や楽天証券では米国株式の現物取引に往復で取引手数料が発生します。この点、DMM 株では取引手数料が完全無料。

決済方法は円貨決済のみなので往復で1ドルあたり25銭の為替手数料が発生しますが、為替手数料は他の証券会社でもかかるコストです。

また、アカウント開設にかかる時間が短く最短当日のNY市場から取引できるのもポイント。取引コストが気になる方はDMM 株が要チェックです!

SBI証券

大手ネット証券会社のなかでもトップクラスの口座開設数を誇るSBI証券。取り扱いしている金融商品は多岐に渡り、米国株式は約6,000銘柄もの取り扱いがあります。

WEBLはもちろん、ディレクション社が運用している人気のレバレッジETFは一通り取引が可能です。決済方法は円貨決済、米ドル決済、その他の国別通貨での決済にも対応。

米国株式の取引手数料はかかりますが、ネット証券の老舗企業ならではの充実した取扱銘柄とサービスが大きな魅力の証券会社です。

楽天証券

楽天証券はここ数年で口座開設者数を急激に伸ばしている証券会社です。楽天証券でもWEBLの現物取引が可能。

楽天証券の特徴は「楽天グループの関連サービスを利用すればお得になる」という点です。楽天銀行と楽天証券を連携させるマネーブリッジでは振込手数料無料や預金金利の優遇金利適用を受けることが可能。

また、楽天カード決済で投資信託を購入すれば積立額100円につき1ポイントの楽天ポイントがもらえるなどお得なサービスを受けることができます。

また、楽天証券はCFD取引サービスも提供(WEBLの取り扱いはありません)しており、人気の株価指数や原油・金などの商品銘柄にてCFD取引が可能です。

「楽天銀行や楽天カードを普段から利用している」という方は楽天証券がおすすめです!

マネックス証券

マネックス証券はSBI証券と並ぶ豊富な取扱銘柄数を誇る証券会社です。大型銘柄はもちろん、中小型銘柄も多彩に取り扱い。WEBLのようなレバレッジETFにも対応しています。

マネックス証券の注目ポイントは「5,000銘柄以上の取扱銘柄」「米国株式の時間外取引」「買付時の為替手数料が無料」「銘柄スカウターが便利」という点です。

特に、米国株式は通常の立会時間に加えて「プレ・マーケット」「アフター・マーケット」でも取引が可能。最大12時間のリアルタイム取引に対応しています。

米国株式をリアルタイムで取引されたい方はマネックス証券が要チェック!

以下のページではWEBL以外のレバレッジETFを個別に特集しています。S&P500に連動したSPXLや米国の情報技術セクターに特化したTECLなどレバレッジETFにも多彩な種類があります。

各レバレッジETFの特徴やパフォーマンス、対応業者を詳しく解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

IG証券

IG証券